【インターンレポート】『隅田側に立つ』を通して考えた、私にとっての「公共性と公益性」戸邉尭暉

NPO法人トッピングイーストでは、インターン生に「現在自分が考える”公共性”と”公益性”」をテーマにレポートを書いていただきました。今回は2019年7月よりインターンに参加してくれている戸邉尭暉さんのレポートです。戸邉さんは特に『隅田川怒涛』ではリサーチや現場運営を、『隅田側に立つ』では年表、写真・映像記録を担当しました。

パート1:展示した「年表」の在り方から公共性の定義を示す

個人の経験に基づく意見は大切であるが、俯瞰すると広い議論の一部しか扱っておらず、それだけでは、公共性を定義することはできない。そこで、斎藤純一『公共性』から「現われの空間」を参照し、私は次のように考えた。

展示&トークイベント『隅田側に立つ』の空間は、アーレントによる公共空間の定義「人々が自らが誰(Who)であるかをリアルでしかも交換不可能な仕方で示すことができる唯一の場所」(参考文献1, p.41, l.8)として機能しており、「年表」はその空間を作る助けとなったのではないか。本レポートでは、まず展示に向けて制作した「年表」について説明し、公共性について考察する。

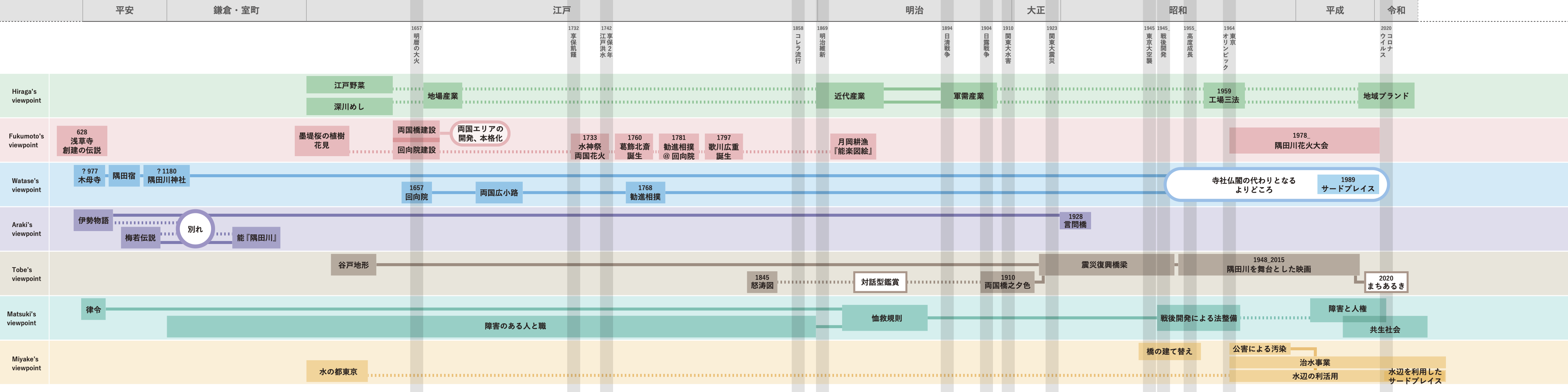

2020年から1年間、インターン生たちは、隅田川の調査と並行して「年表」を作成した。はじめ「年表」は、隅田川の全体像を概観するための図であった。すると、隅田川は歴史が長く、既住研究の分野も絵画・文学・都市計画など多岐に渡っていたため、横軸を時間に、縦軸をテーマに分けた年表を作った。いわゆる、歴史の資料集の巻末にあるような年表である。その際、内容を漏れなく拾うことと、性質や粒度が異なる情報を配置することが難しかった。次に、専攻の異なる学生たちが選んだトピックを、数を調整しながら、調査内容を根拠に局所ごとにつなげることで、分野を横断した関係性を解こうとした。しかし、図は複雑になる一方で、むしろ隅田川を捉えづらくなっているように感じ、行き詰まった。そこで、デザイナーの方に、地下鉄路線図を模した(注1)を提案していただいた。最終的には、横軸は時間のまま、縦軸に学生1人1つのレーンを設けて、その中にトピックを配置し、主観と客観を区別した線で結ぶ表現とした。

展示した年表(上記画像)の特徴

①各学生は、共通の形式で図に表現した。

②書き込む要素を限り、シンプルな表現とした。(学生の調査内容はA4のハンドアウトに載せた。年表は、その調査資料の目次のように位置づけ、より深く知りたい人はハンドアウトを手に取れるようにした。)

③テーマカラーを決めるなど、学生個人に注目した展示となった。(メンバー紹介のパネルや、名札の色と統一した。)

①〜③の表現を試みた理由

①により、人によって異なる観点を比較し、他者の考えを辿りやすくなる。仮に異なる方法で表現すると、感覚的に出揃ったものが多様であると分かっても、表現方法が多様なのか内容が多様なのか判別しづらい。

②では、内容を深く語れるキーワードのみ記し、本質に近づこうとした。あふれる情報の中で、ひっかかった単語から連想を続けた場合、ユニークな解釈として当人が納得することはあっても、恣意的である。他の人間が解読できるように、表現することが求められる。

③では、示された個人が、見る側が既に持っている指標に置かれないように配慮したところ、個人の観点が浮き出た。また当時、私の周囲で「未来のことを話す~展覧会」や、「一人称研究」といったことが話されており、有名クリエイターや回顧展に限らず、目的をもった主体としての個人から、発見をすることに関心があった。

次に、このような問題意識をもって制作した「年表」が、展示空間や人々の関係性に与えた影響について述べ、この試みは共感をデザインする助けになるのではないか、と考える。

「年表」に書かれたトピックは、隅田川の表象でありながら、学生個人の表象でもある。例えば、△△さんは、隅田川から「別れ」の側面を取り出した。同様に他の学生の目には、「別れ」を選んだ△△さん、と写り、個人とキーワードが結びついて認識される。

日常生活でも、「私たちが出会う他者を常に何らかの仕方で表象している」(前掲書p.41 l.4)が、たまに相手に対して、自分の都合に合う表象を勝手に与えることがある。しかし、その表象は自分のためだけにあり、その表象を発見したところで自己分析にとどまる。一方で、相手から提示された表象が、本当に正直で深いものだと感じたとき、共感が生まれるのではないかと考える。言い換えると、隅田川を対象とした、三項関係に気づけたということでもあり、相手がもつ対象の表象を「年表」が明示してくれている。

例えば、「好き」をキーワードに選んだ○○さんが、親水エリアに目を向け、エリアマネジメントを調べ、東京都や公園協会の職員の方をトークゲストに呼ぶといった一連の行動をとる。すると、○○さんは「好き」の表象を通して、活き活きと○○さん自身を示していると、受け手は実感する。

様々なサークルに属し、関係ごとに役割も異なる学生たちは、アイデンティティを1つに定めることは難しい。ただ、隅田川リサーチからの展示『隅田側に立つ』では、行為し語ることで、受け手にとって、他に比類ないその人のアイデンティティを能動的に表すことができた。これは、アーレントによる公共空間の定義と重なっており、その意味で、本試みは公共空間を幾ばくか体現している。と受け手と発信者である筆者は感じた。

以上から『隅田側に立つ』を通して「どちら側に立ったのか?」と聞かれたら次のように答える。

相手に対して表象を抱く側にしか立てないが、その表象が相手からもたらされたものであり、自分がその表象をうわべだけで捉えてあしらうのではなく、表象を通じた相手のアイデンティティの現れが起きる場をデザインしたいと考える。そのため、これからも、他者の思考や観点を表現する方法を探求したい。このような場が公共性のある空間であり、この空間を良くしたいとする行動は公益性をもつ。

注1)「地下鉄路線図を模した図」は、調べたトピックが駅となり、それを、学生1人1人に割り当てた路線が結んでいる。共通の関心があるトピックは大型の乗換駅で表されている。しかし、駅と路線を記入する場所が、編集者の裁量によって決まることに、私たちは満足できなかった。

参考文献1) 齋藤純一, 『思考のフロンティア 公共性』, 岩波書店, 2000, pp.37-45

↑「年表」について来場者に説明をしている戸邉さん。

パート2:『隅田側に立つ』を通じた公共性へのアプローチを示す

パート1では、試行錯誤の結果として完成した「年表」の存在意義を考えることで、公共性を論じた。ここでは、「年表」制作含むインターン活動の進め方を振り返ることで、公共性への関与(コミットメント)の姿勢を示すことを目的とする。

キャリアとして公共に関わるうえで、この一連の試みは、どのような立場となるか

「年表」については、「表現方法の模索」が試みであり、「展示期間での発表」がゴールであり、表現の目的は「全体像を概観する」から「個人がどう捉えるか」に変わった、と言える。そのため、「年表が果たした役割」を言語化することで、効果を検証したことになるだろう。同様に『隅田側に立つ』は、墨田区の助成金を用いていることからも、応募用紙に書いた目的「来場者に地域を見直すきっかけとしてもらう」が、達成されたか、成果を検証し公表する必要がある。

しかしながら、取り決めに従って実施したアンケート以上に、首尾よく仮説を検証するための調査を行ったわけではない。大きな関心ごとは、来場者の考えを測る定量的な調査よりも、「インターンはじめ、それぞれの人がどのように隅田川を捉えるか、知りたい」という自分(たち)の気持ちであった。そして、「やってみたい」という動機で、いくつかの方法を最後までやり抜いたことで、見えなかったものが見えてきた。これを後押しする環境がNPO法人であったが、代表から「損得をあまり言いたくないが、来場者にどのような空間を与えられるかは想像し、示してほしい。」と言われたことは印象に残っている。

この進め方を公共政策として行うのは困難だ。ある議題に対して、「~のために~どのような方法がとれるか」「~をすることで~の効果が見込まれる」と筋道を立てる。その時、いくつかの論点のうち、有効に機能するものとそうでないものがある。仮説があるからこそ、データに基づき成果を検証できる。公共施設について言えば、機能のニーズが先にあり、費用対効果に基づいて配置が検討される。この時、たいていは、意匠など、仮説の検証が難しいものは、はじめから試されない。例外的に良い例として、ある区役所の方が、「意匠にお金かける案を議会に通す時は苦労したが、完成後に区民の評価が高くて結果的に良かった」と話してくれたことを覚えている。

このように、行政にとって、はじめに効果を明確に検討できないことを議題に上げることは困難である。しかし、「わたしの中の強烈な動機」が、参加者の人生を充実させ、市民に発見や気づきをもたらすことは大いにある。そこに介入できるエージェントが、水辺で活動する団体、アーティストやNPOの存在だろう。

一方で、現段階(心動かす出来事に遭遇する前)の私は、ある特定の公園でイベントを起こすために、今の時期の自分の時間と金(の多く)を費やそうとは思わない。人生が有限であるため、それぞれの部分に逐一時間を割くことは出来ないからだ。ただし、全体を見たとき、1つの部分である『隅田側に立つ』は最後までやり切ろうとした。この姿勢と同じように、水辺を楽しい空間にしようと奔走する人が他にいる。答えがないからこそ、公共空間の在り方へのトライは大事であり、それを誘導できる環境に気を配らなければいけない。

多様な人が集まったとき「結論」は出すべきか

これまで、「年表」『隅田側に立つ』の目的や成果物について、随分と言い切ってきた。それは、「公共性」について議論を進める一方で、書かなかったことを捨象する暴力をもつ。例えば「年表」については、展示期間中に長机に貼られた図が、完成形のように紹介した。しかし、インターン間で話し合ったことは、現段階の図を、初日に展示空間に置くことには合意したが、イベント期間を通じて書き込んで更新していこう、とのことだった。さらに、私は制作に乗り気でなかったが、来場者の多くがボールを投げ入れてくれたプールも、参加用年表として設置された。

このことから、もし私が、1つの成果物や結論を出すことに注力して、展示空間を彩ったトークやその他の展示物を反故とした場合、このイベントは多数の人にとって不満足のまま終わったかもしれない。議論により満足できる結論を導けるのは、参加者全員が深い知識の枠組みを共有している、かつ、良い方向性をイメージしているときに可能であろう。プロジェクトゴールが抽象的で、様々な専攻分野の学生が集まったプロジェクトの設計は、「メンバーそれぞれの人生にとって、何が本当に良いか」を目的に進めることが当分ベストだと感じた。

最後に、場所と時間は変わるが、私が以前、大学内で参加していた「立志会」についてふれたい。ここは、学生が定期的に学内の教室に集って話し合う場であり、回ごとに自由に参加できた。振り返ると、私は、その空間でいきいきと語り、自分自身が表現できていたと思う。その場をデザインすることは容易でなく、運営チームの多大な工夫によって生まれたものと、今更ながら感じる。「立志会」の帰り道、ある参加者に「議論でなく、あえて、ぎろん、にしていることがしっくりこない」と、話しかけられたことを覚えている。当時は「議論」と「ぎろん」の違いを深く意識しなかったが、今では、多様な人が集った機会には、結論を出すことよりも、空間全体と参加者1人1人に注意を払うことが、第一歩と考えるようになった。

↑戸邉さんは、ゲストに土肥真人さん(東京工業大学 准教授、(一財)エコロジカル・デモクラシー財団 代表理事)、細田侑さんをお迎えし、「コミットメント×隅田川」をテーマにトークを実施しました。